发布日期: 2017-02-19 来源: 浙江新闻客户端

浙江在线2月19日讯(记者在线记者 俞吉吉 实习生 童健 通讯员 廖垣)高居翰(James Cahill)是美国加州大学伯克利分校艺术史系教授。他运用风格分析方法研究中国美术史,是西方中国艺术史学界最具有影响力的学者。这位著名的艺术史学家曾有一个心愿,建立一座中国艺术资料库,让全世界的中国艺术史学者,都可以在此获取丰富的研究资料。今年,在他逝世三周年之际,他的这个愿望得以实现。

2月18日上午,中国美术学院南山校区的贡布里希-高居翰纪念图书馆内,国内外艺术史界的学者和师生齐聚一堂,高居翰数字图书馆正式发布上线。现在,通过中国美术学院图书馆官网入口或者直接登录http://210.33.124.155:8088/JamesCahill/就可以访问高居翰数字图书馆,点一点鼠标,就可以走进这个大师书房,看到这位享誉世界的学者穷其一生得到的宝贵资源了。

这也是国内首个向世界开放的高居翰数字图书馆。这是一个怎样的图书馆,里面都有些什么资源?一名海外的中国艺术史学者的图书馆又为何落户西子湖畔的中国美院?

线上的大师书房

现场,中国美术学院图书馆研究员彭建波,带我们走进了这间别样的大师书房。

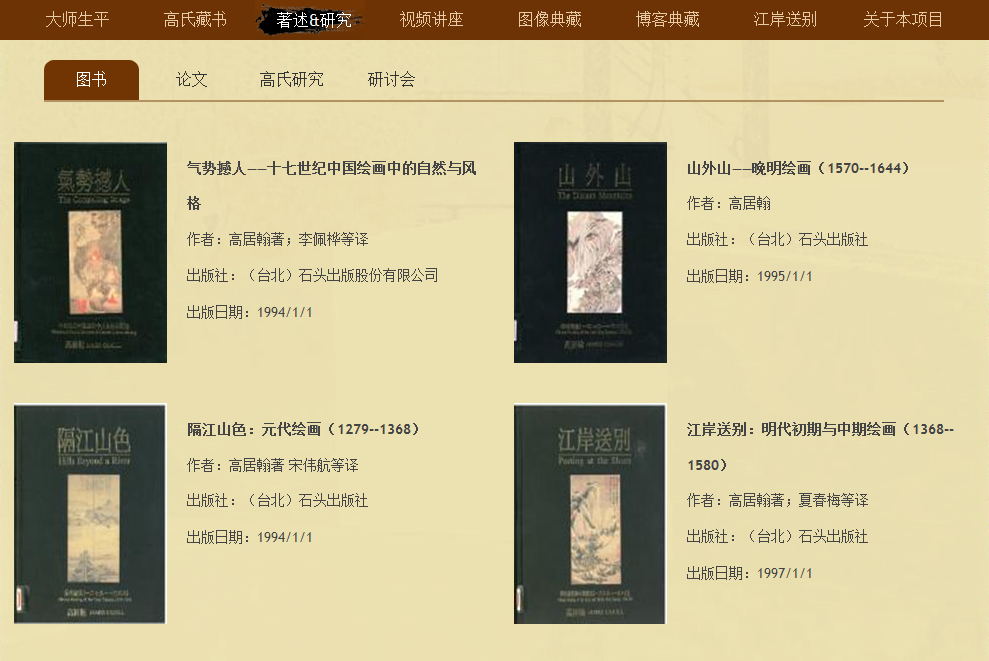

进入高居翰数字图书馆,可以看到馆藏资源分为大师生平、高氏藏书、著述研究、视频讲座、图像典藏、博客典藏、江岸送别、以及本项目系列等版块。其中包括了2200余册图书、3600余张由他亲自挑选的教学幻灯片、一万余幅在全球各大博物馆拍摄的中国美术史数字图像和其他珍贵历史资料图像,轻轻一点鼠标,美轮美奂的中国古代艺术世界就可以呈现在眼前,还有可供免费下载的论文资源。此外,数字图书馆中还可以检索到高居翰所撰写的演讲文稿和展览序言。

高居翰主讲、录制60余集中国美术史讲座视频《溪山清远》系列和《凝视过往》系列也在这个数字图书馆中。在高居翰晚年,研究欧洲绘画的书籍充斥世界的图书馆,但是中国绘画的研究资源还十分稀缺。他在视频讲座的笔记中表达了自己的忧虑:“只要设想一下,如果你想写一本书,但没有相关的资源以及专业训练可资利用,你就会理解我的负罪感了,也会理解我发起这个项目的原因了。”

拖着病体录制视频讲座是他晚年的主要工作,一直持续到他去世前。高居翰认为,为了避免知识的断层,他应该为年轻一代留下那些他认为他理解和知道的一切。他感叹自己已经太老了,脱离了与新的学术研究手段和技术设备,“但是视频讲座可以为全世界从事中国视觉艺术教学和研究的学者提供一些帮助,是值得做的。”

据彭建波介绍,未来,图书馆的资源还会不断充实。

图书馆背后的故事

“让中国的视觉艺术成为世界的学问。”现场,中国美术学院图书馆馆长张坚回忆起了项目的缘起。

高居翰自上个世纪九十年代起就与中国美术学院保持着密切的联系,先后多次到该校讲学,也是1997年中国美术学院设立“潘天寿纪念讲座”的第一位受邀主讲人。

2012年底,范景中教授获悉高居翰有意将自己的个人藏书捐给中国美术学院,在第一时间与学院院长许江教授和学院图书馆取得联系,得到了院长许江的大力支持和图书馆的积极配合。许江认为,高居翰代表了西方学界中国美术史研究的高峰,他的个人藏书对于学院的学术资源建设具有重大意义,他坦言自己也是高先生的粉丝。

2013年3月6日至27日,中国美术学院图书馆应邀前往伯克利高居翰先生家中,处理接受捐赠图书事宜。最终使得这批珍贵书籍于6月24日顺利抵达学校。

在高居翰引荐之下,伯克利加州大学艺术博物馆和太平洋电影档案中心亚洲部主任白珠丽(White Julia)代表艺术博物馆向学院图书馆捐赠了700多册近年来欧美国家一些重要艺术博物馆的现当代艺术展览的目录。

学院图书馆为了让这批捐赠图书更好地在学院教学、研究和创作中发挥应有作用,2013年7月,在征得高先生同意,经学院批准,决定在原有的贡布里希图书馆基础上,建立新的贡布里希-高居翰图书馆,并把这个新的图书馆从南山校区图书馆六楼搬迁到三楼。2014年初,学院图书馆贡布里希-高居翰图书馆的空间改造和更新项目立项,2015年5月,整个空间改造和更新项目完工,2015年9月,新的贡布里希-高居翰图书馆正式对外开放。

2013年3月,高居翰在与中国美术学院图书馆接洽捐赠图书过程中,表达了他想把自己多年积累下来的中国美术史教学数字图像和部分幻灯片资料捐赠给图书馆的意愿,他希望以他的这些图像资料为基础,建立一个中国美术史的数字图像资料库,供学者教学和研究使用。2014年8月,中国美术学院图书馆向“浙江省提升地方高校办学水平专项资金”提出建立“高居翰数字图书馆”的项目获得批准。

“作为中国美术学院图书馆的一个特色资源,高居翰数字图书馆要真正达到高先生的设想,让这个数字图书馆成为具有世界性的学术影响力的中国视觉艺术研究中心,当然还是有很长、很长的路要走。”张坚表示。

同样作为高居翰逝世三周年的纪念活动,现场还进行了“高居翰与中国”的学术研讨会。

对中国艺术史感兴趣的朋友们不妨打开电脑来享受这份来自异国他乡的沉淀着无数心血和汗水的沉甸甸的精神食粮吧。你只需要一个高版本的浏览器,通过中国美院图书馆官网入口,或者直接登录 http://210.33.124.155:8088/JamesCahill/ 即可访问。

高居翰教授是中国艺术史研究领域拥有最多读者的西方学者之一。2014年2月14日,是他告别世界的日子。

在这三年里,他的名字依然时时被人们念起——有时是在关于艺术史的国际探讨中,有时是在一家书店的前台。

高居翰自己,其实还有未竟的心愿。

告别人世之前,高居翰在博客上留下了这样一段话:我想说我并不是害怕死亡本身,而是害怕无法再像现在这样写作、交谈、充满创造力地工作。

那段日子里,除了困在病榻上,高居翰每天最重要的事,就是花两三个小时在电脑面前,制作他关于中国美术和美术史的系列讲座视频。

他最后的心愿,就是希望留下自己人生中最珍贵的经验和所得,让它们为全世界对中国美术感兴趣的学生、学者和普通艺术爱好者,提供一个进入和理解中国美术世界的通道。

在范景中等教授的促成下,他还将自己的藏书112箱2000余册等捐献给了中国美术学院图书馆。

2月18日,在杭州南山路中国美术学院贡布里希—高居翰纪念图书馆,“高居翰数字图书馆”宣布正式上线(http://210.33.124.155:8088/),包括60个小时的视频、10000多张图像资料。这里就像是高居翰留给全世界的一个书房,每个人都可以随时随地地打开门,看到他留下的视频、图书、著述和13000多张图像资料。

在数字图书馆里,有一个细节——高居翰曾在台北故宫博物院等全球各大机构实地拍摄了大量中国艺术品的照片,他分享的照片里,依然保留着他数码相机中的编号和顺序。在浏览时,你追索的正是高居翰所走过的路。

为没有读者的图书室

失眠一整晚

“数字图书馆”的正式上线,是一份纪念高居翰的礼物,也可以视为对高居翰先生的一种承诺。

1973年,高居翰教授首次来到中国,作为美国考古学者代表团的一名成员。当时的中国还没有艺术史家的说法,所以,他的身份是考古学家。

而自上世纪80年代起,他曾多次来到杭州,与中国美术学院保持了长期的学术交流和往来。

一来一往间,高居翰与美院多位教授间也有了亲密私交。

2013年1月23日深夜,美院的几位教授收到了他发来的邮件,他说:“我不想我的图书馆变成我的纪念碑,我不想这个图书馆只被研究高居翰的人使用,而应是研究中国艺术、日本艺术和世界艺术的人使用。它是一个研究性的图书馆,不是高居翰的纪念碑。”

后面跟了六个感叹号。

原来,是高居翰的中国友人,给他发了两张美院贡布里希图书室的照片。

1994年,世界著名艺术史家贡布里希将藏书捐献给中国美院,学校特辟“贡布里希纪念图书室”,用以珍藏这批宝贵的文献、实物。然而,限于当时的条件,图书室有段时间尚未对外开放。

因此,在照片中,图书室虽然窗明几净,却没有读者。

这便是高居翰来信的缘由。他期待中的图书室不仅要充分开放,甚至要允许研究者借阅。

24日凌晨5点,高居翰的邮件又来了。

他说:“我已经无法入睡了,睁着眼睛在床上躺了一个小时,这个时候一个伟大的想法逐渐出现在我脑海里,我打开床头灯,在桌边的卡片上记下来,现在我要到电脑上去把它们记下来,我可以明天再睡的。”

他说的是建立中国艺术图像库的构想,那来自于他看过的一部电影——印度舞蹈家乌黛·香卡(Uday Shankar)主演的《卡帕纳》(Kalpana)。这位杰出的舞蹈家说服了电影制片人,创建了一个印度舞蹈文化中心。

他为什么说自己有“负罪感”

2013年3月,为了接受和整理高居翰教授捐赠给中国美术学院图书馆的私人藏书,张坚带着两位助手范白丁和曾四凯,在高先生家住了20多天。

当时高居翰年事已高,但精神仍是矍铄,每天最重要的便是录制中国艺术史讲座视频。

“白天,我们在楼上编目和整理图书。有录制的时候,高居翰先生就会沿着楼梯爬上来,说,这段时间你们尽量不要走动,以免杂音录到视频里。我们就保持不动,一声不吭。”

作为“最了解中国画的美国人”,高居翰在一次和著名艺术史家贡布里希的对话中,提到自己有“负罪感”。

那是一次学术活动,贡布里希发言说:“世界上,只有古代希腊和文艺复兴时的欧洲,艺术家们通过系统的持续不断的努力,让他们制作的形象和可见世界相匹配,甚至于可以欺瞒眼睛。”

高居翰同意这个观点,却要为这句话加上一个定语——“除了中国”。

他说,世界上有两个艺术传统,一是宋代以后的中国绘画,二是欧洲文艺复兴和巴洛克时期的绘画。在这两个传统中,个体的天才艺术家们经过世代探索和努力,不约而同地让他们创造的形象看起来比自然更加美好。至于希腊,因为留下来的东西不够多,所以它的历史图景并不清晰。

提起中国艺术史,他感慨当下,欧洲艺术史的书籍充斥着世界各地的博物馆、图书馆,而中国艺术史却没有足够的真正合适的研究资源。

“你们就会理解我的负罪感,也会理解我发起这个项目的原因了。”高居翰这样说道。

2013年6月24日,高居翰先生捐赠的112箱,共计2000余册个人藏书,顺利从美国加州运达中国美术学院图书馆。这些藏书,主要部分是欧美国家自20世纪以来中国美术史研究的代表著作,欧美国家的中国艺术收藏家的著录和相关资料,以及西方学者翻译和研究中国文化的各类著作。

和藏书一起来的,还有13000多幅中国美术史数字图像资料、教学幻灯片。它们中的大部分是高居翰先生奔走于世界各大美术馆时拍摄的珍贵资料。

还记得与这些书籍分别那天,高居翰站在自家的小楼门口,与这些陪伴了他几十年的老朋友们挥手告别,说:“Farewell, my friends。”(再见了,我的朋友们)

与书告别,也与来负责书籍运送的美院教授张坚告别,在送别赠言中,高居翰写道:“你是知道的,在宋代,中国的艺术和科学的成就在世界上是十分辉煌的,但是近代以来,日本走到了前面。我第一次到中国是在1973年,那时中国打开大门,而到现在见证了中国这些年来的发展,也感到很欣慰。我是坚信这一点的,只要艺术和科学持续发展,中国文化就一定能够重现古代的那种辉煌。”

2015年9月,中国美院的“高居翰图书室”正式开放。

2014年夏天,美院开启了“高居翰数字图书馆”项目,一批20余人的学生志愿者们参与到了对这批图像资料的标引工作中。

2017年2月18日,高居翰逝世三年零四天的日子,数字图书馆正式上线,等待着全球的人们来访。